Fotografía: Fatou Sillah. Fuente @GambiaNYP en X (antiguo Twitter)

La mutilación genital femenina (MGF) ha vuelto a acaparar todos los focos desde que el pasado 18 de marzo el Parlamento de Gambia, una pequeña nación de África Occidental, aprobara un proyecto de ley para despenalizar esta práctica que llevaba prohibida desde 2015 y estaba penada con hasta tres años de cárcel. Ya aprobado en el Parlamento, el proyecto de ley está ahora en manos de una comisión que recibe recomendaciones sobre el contenido del mismo para ser sometido más adelante a una última votación. Si se aprueba, Gambia se convertiría en el primer país en revocar su prohibición. Esta posibilidad ha divido al país entre quienes entienden la MGF como algo religioso y cultural que debe preservarse y defenderse, y quienes luchan por su erradicación y consideran que su derogación sería un gran paso hacia atrás en materia de derechos humanos.

Todo comenzó el año pasado cuando lideres políticos y religiosos pusieron en marcha una campaña para despenalizar la MGF a raíz de la condena de tres mujeres por mutilar a ocho niñas en Niani Bakadagi, un pequeño pueblo del centro del país. Cada una de ellas fue condenada a pagar 15.000 dalasis (alrededor de 210 euros) o a cumplir un año de prisión. Se trataba de la primera condena desde que la ley entró en vigor en 2015. La prohibición la anunció el dictador Yahya Jammeh durante un rally en el que aseguró que llevaba más de 20 años buscando la justificación de esta práctica en el Corán y en el que instó a los imanes del país a encontrarla. La ley establecía una multa de unos 773 euros, tanto para quien la practique como para quien “la solicite, incite o promueva”, una multa de unos 155 euros para quien teniendo conocimiento de la práctica, no lo denuncie, y hasta cadena perpetua si la práctica conduce a la muerte. Sin embargo, pese a su prohibición, según un informe de Unicef publicado en 2021, el 76% de las mujeres gambianas de entre 15 y 49 años han sufrido alguna forma de MGF.

Abdoulie Fatty, célebre Imam en el país, pagó las multas de las tres mujeres, instigó a la población a hacer caso omiso de la ley y defendió esta práctica como parte de la religión musulmana. “Nos hemos enfrentado a ellos muchas veces por esta cuestión de la circuncisión femenina porque todo lo que dicen al respecto no es cierto y los médicos que son musulmanes lo han confirmado. De hecho, no hay ningún hospital en este país que pueda confirmar que las mujeres murieron durante el parto porque estaban circuncidadas. Esta campaña contra la circuncisión femenina es en realidad una lucha contra el islam, pero estamos dispuestos a sacrificarlo todo y no vamos a dar ni un paso atrás”, aseguró. “Nosotros, los musulmanes, no queremos ayudar al Islam, y por eso la gente practica la circuncisión femenina en secreto. Si todos estuviéramos de acuerdo, lo haríamos abiertamente porque el gobierno no puede encarcelar a todo un pueblo y menos aún a todo un país».

La ex vicepresidenta de Gambia y activista por los derechos de las mujeres y las niñas, Isatou Touray, pidió la detención del líder religioso, pero esto solo generó más crispación, pues se entendió como un ataque a toda la comunidad musulmana, mayoritaria en el país. El Consejo Islámico Supremo (CIS) de Gambia emitió una fatwa –Decisión que da el muftí a una cuestión jurídica– en la que declaraba que la mutilación genital femenina «no es una mera costumbre heredada», sino «una de las virtudes del Islam». Meses y meses de campaña para despenalizar la MGF culminaron en el proyecto de ley que tiene en vilo a todo el país.

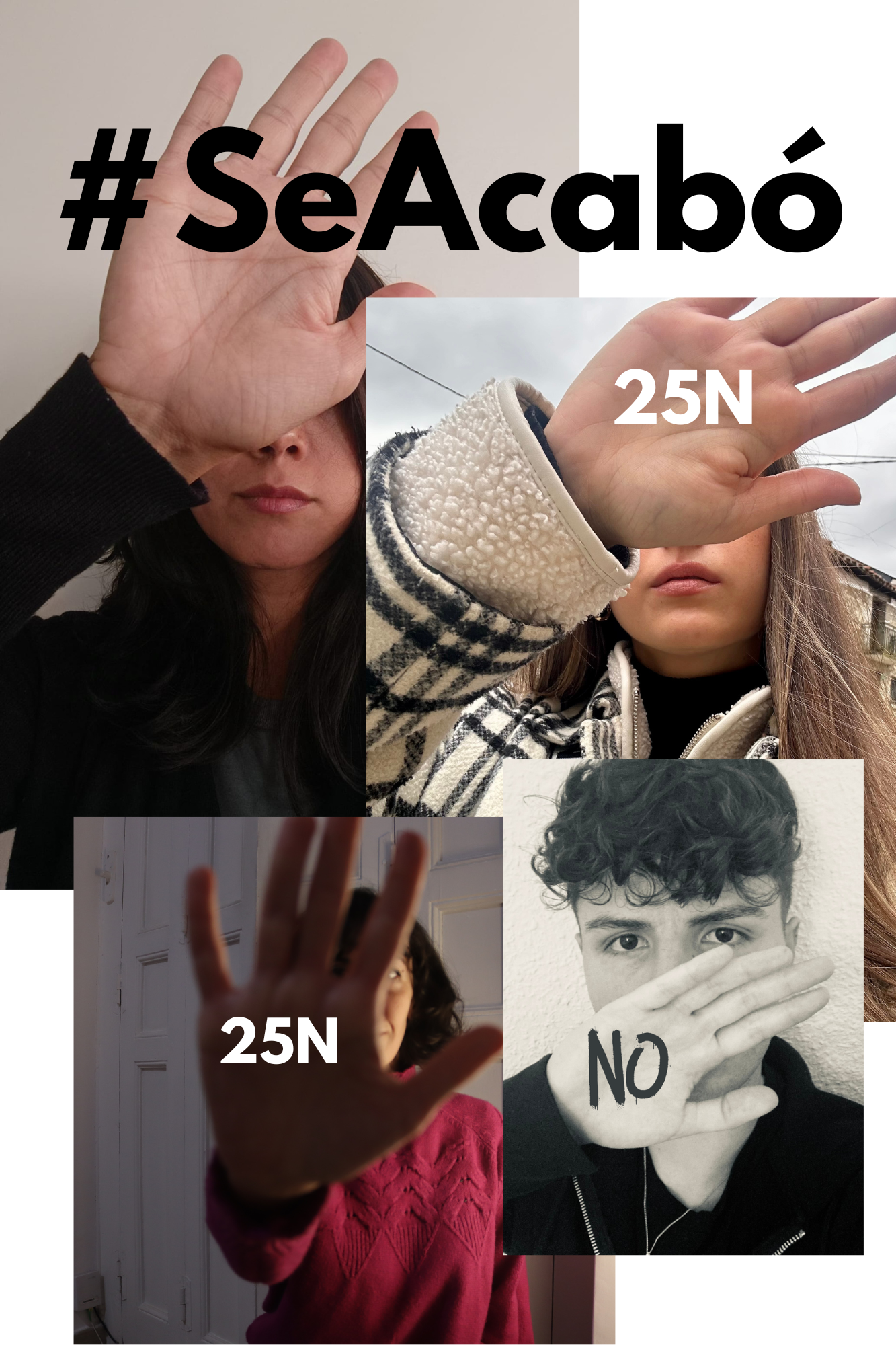

Manifestaciones delante del Parlamento

El pasado 18 de marzo, cientos de personas se manifestaban delante del Parlamento tanto a favor como en contra del proyecto de ley que se debatía en el hemiciclo y que pretende derogar la prohibición de la MGF. “Si se aprueba, les dará la oportunidad de ir tras la ley de matrimonio infantil y tras la ley de violencia doméstica. No se trata sólo de la mutilación genital femenina, sino del control de las mujeres y de los cuerpos de las mujeres”, aseguraba tras el debate parlamentario Jaha Dukureh, embajadora regional de ONU Mujeres para África y directora de Safe Hands For Girls, una organización que lucha contra esta práctica. La Dra. Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, aseguraba en un comunicado que “la cultura y la religión nunca pueden utilizarse para justificarla” y recordaba que “causa consecuencias devastadoras que pueden incluir dolor crónico, infecciones, depresión, complicaciones en el parto, problemas de salud sexual, infertilidad e incluso la muerte”.

“La circuncisión femenina es un derecho religioso, no hay mutilación genital femenina en Gambia”, así como “nosotros circuncidamos, no mutilamos” o “tenemos derecho a practicar nuestra religión” son algunos de los eslóganes que aparecían en las pancartas que sostenían mujeres que defienden esta práctica. El diputado Almameh Gibba, presentó el proyecto de ley ante sus colegas parlamentarios argumentando que la prohibición de la MGF atentaba contra el derecho de los ciudadanos a «practicar su cultura y religión» en un país de mayoría musulmana. «El proyecto de ley pretende defender la lealtad religiosa y salvaguardar las normas y valores culturales», afirmó. “La Constitución establece el derecho a practicar las religiones. Si se arresta a personas por practicar la mutilación genital femenina, eso significa que se les está privando de su derecho a practicar la religión”, aseguraba el diputado Lamine Ceesay durante el debate parlamentario. “Prefiero dimitir que apoyar una ley que arrestará a mis madres y padres por practicar la mutilación genital femenina”, añadía de manera tajante.

Fotografía: Jaha Dukureh. Fuente: @GambiaNYP en X.

La religión se ha convertido en el estandarte para justificar esta violación de los derechos de las mujeres asegurando que lo que se practica en Gambia no es mutilación, sino circuncisión y que está amparada por el Islam. Muchas activistas han adaptado las siglas para incluir la circuncisión y ahora se refieren a la MGF/C con el objetivo de evitar que se blanquee esta práctica a través del lenguaje. Sin embargo, la activista Jaha Dukureh recordaba en una entrevista a France 24 que los disputados tenían, sobre todo, miedo. “Los lideres religiosos les han advertido de que, si no votan a favor de la derogación, se aseguraran de que no vuelvan a ser reelegidos”. En cuanto al clima social del país y la polarización del discurso nueve años después de la prohibición de la MGF, Dukureh lo tiene claro:

«Cuando algo es cultural es fácil conseguir que cambie, pero cuando alguien afirma que se trata de un mandato religioso, mucha gente tiene miedo de ir en contra de la religión”.

Jana Dukureh

«Como personas responsables, nos aseguraremos de que la enmienda propuesta no se apruebe», aseguró al periódico Standard el vicepresidente del Parlamento, Seedy Njie. Sin embargo, también sugirió que se suspendiera la persecución de la mutilación genital hasta que se hubieran llevado a cabo campañas eficaces de sensibilización. Las activistas y la sociedad civil en general no se han quedado cruzadas de brazos. Ejemplo de ello es la iniciativa del Parlamento Nacional de la Juventud en colaboración con la organización Safe Hands For Girls, quienes han lanzado una campaña comunitaria nacional y un diálogo con parlamentarios, concejales, lideres religiosos y miembros de la comunidad para combatir conceptos erróneos sobre la MGF, concienciar y disipar los mitos.

La lucha contra la MGF está lejos de terminar.

A escala mundial, las estadísticas son escalofriantes. Más de 230 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la MGF, lo que supone un aumento del 15% desde 2016. Las leyes aportan un marco legal esencial para perseguir esta práctica, pero se necesitan estrategias integrales que aborden las causas subyacentes de esta práctica, que promuevan la educación y el empoderamiento de las mujeres, y que involucren a toda la sociedad en un diálogo abierto y honesto sobre la igualdad de género y los derechos humanos. La activista Fatou Baldeh es superviviente de la MGF y, en el podcast de Alon Ben Meir , nos recordaba que, en Gambia, “un enfoque comunitario” es esencial puesto que “no es el gobierno, sino las propias comunidades las que más se resisten al cambio”.

Fotografía: fuente: @GambiaNYP en X (antiguo Twitter)