“Un hombre, un voto” es una expresión que recoge el principio de sufragio universal que comenzaron a defender sectores reformistas en el ámbito político a partir siglo XIX tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Si bien con la irrupción del liberalismo en el siglo XVIII algunas voces o corrientes del pensamiento abogaron por el sufragio universal, este no tuvo un gran calado en la mayoría de los casos. No obstante, a partir del siglo XIX la idea de “un hombre, un voto” empezó a tomar cada vez más fuerza. Un ejemplo de ello fue el movimiento cartista en Reino Unido en cuyas bases se encontraba la defensa del sufragio universal masculino.

Es en estas últimas palabras donde se debe hacer hincapié: sufragio universal masculino. El sufragio femenino no fue contemplado en la mayoría de estos movimientos. Si bien algunos autores lo defendieron, como fue el caso de Nicolas de Condorcet en plena Revolución Francesa, la mayoría fueron casos aislados. La suerte que corrieron las mujeres que abogaron por el sufragio femenino no fue mejor. Tal fue el caso de Olympe de Gouges, coetánea de Condorcet, que defendió los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, De Gouges acabó siendo ejecutada en 1793 por atentar contra la República al pretender ser un “hombre de Estado”.

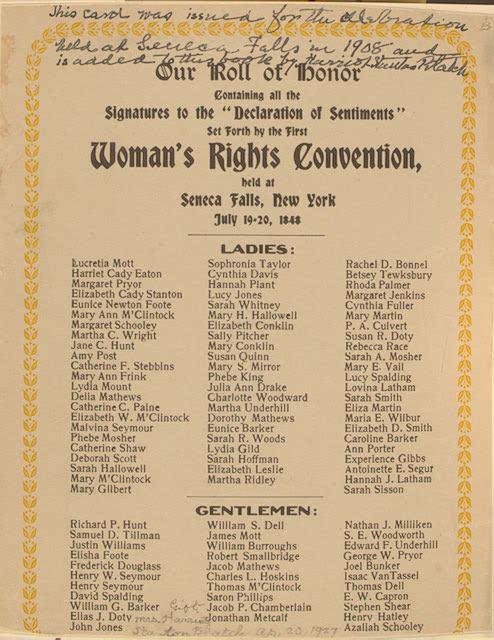

A partir del siglo XIX se produjo el nacimiento del movimiento sufragista donde numerosas mujeres en diversos países comenzaron a exigir el voto femenino y una serie de derechos políticos, que hasta el momento se les había negado. Un hito fundamental dentro del sufragismo, y también del feminismo, fue la Convención de Seneca Falls (1848), celebrada el estado de Nuevo York (Estados Unidos).

El hecho de que la Convención de Seneca Falls fuese en Estados Unidos es de gran importancia ya que junto con Reino Unido fueron países pioneros en cuanto a las demandas sufragistas durante el siglo XIX y el XX. Esto se debe a una serie de factores económicos, sociales y culturales que permitieron que la lucha por los derechos políticos de las mujeres fuera más viable que en otros países. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido las clases medias y la burguesía eran más numerosas y tenían un mayor peso si se compara con otros de países de Europa continental. Es por ello, que las primeras sufragistas procedían, la mayoría de las veces, de las clases medias siendo mujeres que en muchos casos ejercieron las llamadas “profesiones liberales” de la época como periodistas, escritoras o filósofas.

Tras la Convención de Séneca Falls el sufragismo y el abolicionismo ganaron fuerza y se comenzaron a llevar a cabo acciones para lograr dichos objetivos. No hay que olvidar que las primeras feministas, como fue el caso de la ya mencionada Olympe de Gouges, eran fervientes abolicionistas que lucharon en contra la esclavitud. Es así como la lucha abolicionista estuvo muy ligada a la sufragista, en especial en Estados Unidos.

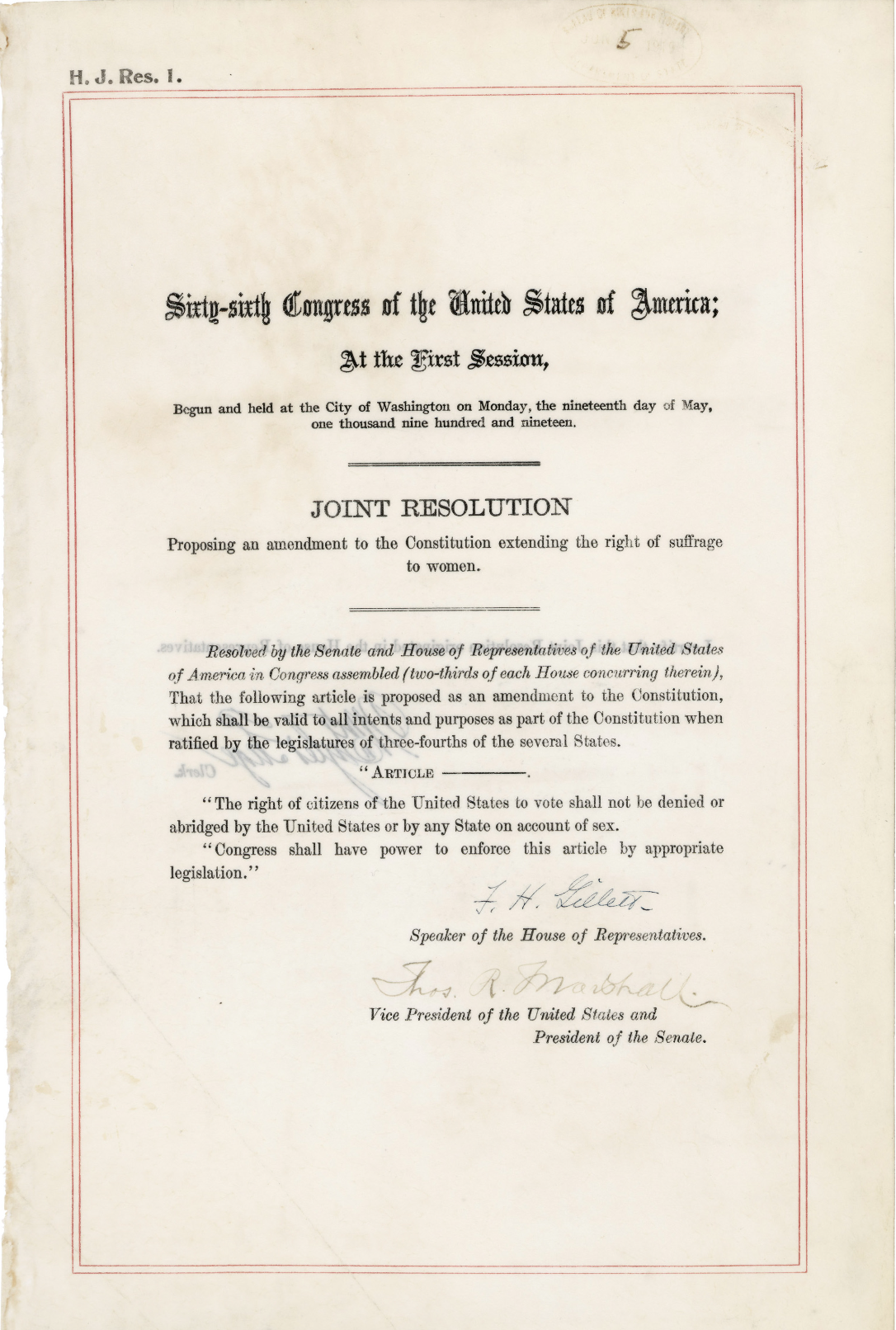

Las activistas a favor del sufragio femenino fueron pioneras en muchas tácticas políticas innovadoras que todavía se utilizan en la actualidad (Seidman, 2020). De esta manera, hicieron campañas a nivel estatal y nacional, fueron de puerta en puerta para convencer a los votantes varones de que firmasen a favor del sufragio femenino e hicieron piquetes y protestas en la Casa Blanca para obtener el voto (Seidman, 2020). Todo esto hizo que el voto femenino se fuera consiguiendo a nivel estatal antes de la aprobación de la Enmienda XIX de la Constitución de los Estados Unidos en 1919. De hecho, en la década previa a la aprobación de dicha enmienda 23 estados habían otorgado el derecho pleno o parcial de votar a las mujeres gracias al exitoso resultado de las campañas que habían llevado a cabo las sufragistas (Verhovek, 2025).

Con todo esto se llega a la aprobación de la Enmienda XIX por parte del Congreso de los Estados Unidos en 1919 y su posterior ratificación el 18 de agosto de 1920, siendo la legislatura estatal de Tennessee la última en hacerlo (Verhovek, 2025). La decimonovena enmienda estableció que: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será denegado o limitado por los Estados Unidos o por ningún Estado por razón de sexo”. Esta enmienda no solo concedía el sufragio universal femenino, sino que reforzaba la Enmienda XV (ratificada en 1870) en la que se decía que “el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre”.

Con la decimonovena enmienda se aprobó el sufragio femenino universal, aunque solo legalmente ya que en la práctica no fue así. Las mujeres blancas ciudadanas estadounidenses pudieron ejercer de manera plena tal derecho, pero las mujeres no blancas siguieron teniendo problemas para votar. En 1924 se concedió el voto a los nativo-americanos porque hasta el momento no habían sido considerados ciudadanos, aunque debido al racismo y la exclusión sistémica de dichas comunidades siguieron teniendo problemas para ejercer tal derecho. En 1952, la Ley de Inmigración y Nacionalidad fue aprobada permitiendo a las personas de origen asiático obtener la ciudadanía por lo que las mujeres asiático-americanas pudieron acceder al voto. En 1965, se ratificó la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act)siendo una ley histórica en materia de derechos civiles prohibiendo la discriminación racial en los comicios y dio paso al acceso igualitario del proceso democrático (Verhovek, 2025). De este modo, tanto las mujeres negras como las latinas pudieron votar con mayor facilidad. La Ley del Derecho al Voto (1965) fue ampliada en 1975 permitiendo ejercer el derecho al voto a mujeres latinas y asiáticas ya que esta reforma permitió que el material electoral no solo debía ser proporcionado en inglés, sino que también en la lengua solicitada por las votantes.

El impacto de la Enmienda XIX en España

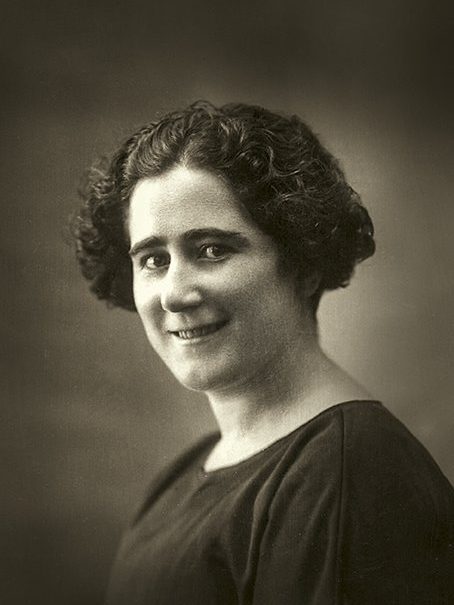

El movimiento sufragista pasó a ser una lucha cada vez más palpable en diferentes países. La aprobación de voto femenino tuvo un gran impacto a nivel internacional teniendo una gran influencia en Reino Unido y en Europa continental. En España el feminismo fue débil en sus inicios. No había clase media que lo impulsara, la Iglesia tenía una gran influencia en la sociedad y el contexto político no era idóneo (Gilbaja Cabrero, 2013). Fue pionera entre las sufragistas españolas la escritora Carmen de Burgos, que promovió, en 1906, la primera campaña por el voto femenino (Gilbaja Cabrero, 2013). Al igual que Carmen de Burgos, Isabel Oyarzábal Smith fue una de las primeras sufragistas españolas que se hizo eco de los avances que se estaban produciendo en Estados Unidos con la aprobación de la Enmienda XIX.

El caso de Isabel Oyarzábal es de gran interés ya que fue una de las primeras mujeres abiertamente feministas que defendió los derechos políticos y sociales de las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional. Oyarzábal fue traductora, ensayista, autora teatral y novelista que nació en el seno de una familia acomodada en 1878, siendo su padre español y su madre escocesa (Quiles Faz, 2008). Desde niña pasó sus veranos en Escocia y con el tiempo fue tomando conciencia de las diferencias que había entre las mujeres españolas y las mujeres escocesas. Tal y como dijo la propia Oyarzábal “a pesar de su relativamente retirada vida, raramente he conocido mujeres de mentes más cultivadas o más en contacto con los temas del mundo y de los nuevos progresos intelectuales. Aprendí mucho de ellas sobre literatura inglesa.” (Quiles Faz, 2008). Esta afirmación reflejará una de las máximas que siempre defendió la autora que fue la importancia de la educación de la mujer.

Por otra parte, también entró en contacto con las sufragistas británicas al conocer a Frances Murray, una activista escocesa. De ella dijo que “[Frances Murray] Era activa en cualquier causa humana y muy eminente en el movimiento sufragista de mujeres escocesas. Fue de ella de quien primero escuché acerca de la gran lucha que se estaba llevando a cabo en Inglaterra por los Derechos de las mujeres. Me llevó con ella a algunos pueblos de los lagos de Escocia, donde dirigió varias reuniones improvisadas” (Quiles Faz, 2008).

A partir de 1917 Isabel Oyarzábal pasó a formar parte de la plantilla del periódico madrileño El Sol teniendo una columna diaria firmando con el pseudónimo de Beatriz Galindo (Quiles Faz, 2008). En sus artículos trató diversos asuntos relacionados con la necesidad de la obtención de derechos por parte de las mujeres y las situaciones a las que tenían que hacer frente en la época. De esta manera, con la aprobación de la Enmienda XIX hizo numerosas alusiones en sus artículos a la necesidad de la obtención del voto femenino y al atraso de las españolas respecto al resto de mujeres europeas.

A lo largo de su carrera como columnista en El Sol defendió la necesidad de educación de la mujer afirmando que “los pueblos que, como el nuestro, han descuidado hasta lo incomprensible la educación de la mujer […] Día vendrá, ¡quién puede dudarlo!, en que todas las naciones se apresurarán a ofrecer a la mujer idénticos privilegios culturales que a los hombres, y el derecho al sufragio se convertirá, automáticamente, entonces, en la consecuencia lógica de esa educación, como ha sucedido en los países que ahora lo disfrutan” (Quiles Faz, 2008).

La autora recogió el cambio que se estaba empezando a vivir en Europa no solo por la influencia de la aprobación del voto femenino en Estados Unidos y Reino Unido, sino también por la conquista de derechos que se empezó a llevar a cabo a partir de la Primera Guerra Mundial, debido a la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. En palabras de Oyarzábal “hoy, la mujer de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, de Austria y de Rusia […] ha sabido convertirse rápidamente, según necesitó de ella su país, para cubrir los huecos de aquellos que iban siendo llamados a los servicios de las armas […] en cuanto fue e hizo de hombre, fundando en ello parte la superioridad reclamada para su sexo” (Quiles Faz, 2008).

Los avances conseguidos en la obtención de derechos políticos para las mujeres en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda fueron de vital importancia para impulsar la lucha feminista en Europa continental y, más concretamente, en España. Un ejemplo de ello fue que en diciembre de 1919 la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer (IWSA) convocó la celebración de su VIII Congreso, que se acabó haciendo en Ginebra en 1920 (Aguilera Sastre y Lizarraga Vizcarra, 2019). Al VIII Congreso acudieron numerosas asociaciones feministas y de mujeres españolas entre las que se encontraron activistas como María Lejárraga y la propia Isabel Oyarzábal (Aguilera Sastre y Lizarraga Vizcarra, 2019). La cobertura mediática del evento tuvo una gran importancia a la hora impulsar y de definir la línea de actuación del feminismo español. Algunas de las herederas más destacadas de la nueva generación feminista surgida a partir del VIII Congreso de Ginebra fueron Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken.

Con la proclamación de la Segunda República en España se comenzó la redacción de una nueva constitución que sería aprobada el 9 de diciembre 1931. Uno de los elementos más discutidos y que más polémica creó fue la cuestión del voto femenino. Clara Campoamor fue una de las diputadas, por no decir la diputada, que se convirtió en su máxima impulsora. Para la defensa de tal postura aludió a los avances que se estaban produciendo a nivel internacional, aunque no mencionó países concretos sí que reflejó los avances que se estaban produciendo en otros países y la necesidad de incorporar a las mujeres en el sistema político.

Campoamor tomó como punto de partida la Revolución Francesa y defendió la aparición de una nueva fuerza política, que eran las mujeres: “Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer […] a la mujer que espera y confía en vosotros; a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al Derecho y no hay, sino que empujarla a que siga su camino” (Campoamor Rodríguez, 1931). De esta manera, se acabó obteniendo el sufragio femenino total en España en el año 1931, pero este terminó con la proclamación de la dictadura franquista por lo que las mujeres españolas no pudieron volver a ejercer su derecho al voto hasta 1977 (celebración de las primeras elecciones libres).

Recordar y estudiar la lucha que llevaron a cabo las sufragistas es de vital importancia. Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Reino Unido fueron países pioneros en la obtención de este derecho. La lucha iniciada en estos países, los métodos y las estrategias aplicadas por las sufragistas de dichos lugares acabaron por tener una enorme influencia en los países de Europa continental.

El primer país en aprobar el sufragio femenino universal fue Nueva Zelanda en 1893, impulsado por la intensa lucha de la campaña liderada por la colona Kate Sheppard (Calvo Bautista, 2022). Nueva Zelanda no solo fue un país pionero por esta medida, sino que también porque el derecho a voto fue otorgado a las mujeres blancas y a las maoríes. De hecho, la líder

maorí Meri Te Tai Mangakāhia fue un paso más allá en la reivindicación del voto al exigir que las maoríes pudiesen optar a cargos electos (Calvo Bautista, 2022). Australia fue el segundo país en reconocer el sufragio femenino en 1894, aunque las mujeres aborígenes (al igual que los hombres) fueron excluidos del sistema electoral hasta la década de 1960. Un caso similar al de Australia fue el de Estados Unidos porque a pesar de aprobarse legalmente el voto femenino en 1920 numerosas minorías étnicas no lo obtuvieron hasta bien entrado el siglo XX. Por último, aunque Reino Unido reconociese el derecho a voto de las mujeres en 1918 solo fue aplicable a aquellas que fueran mayores de 30 años y propietarias. No fue hasta 1928 cuando las mujeres británicas pudieron ejercer libremente su derecho al voto sin ningún tipo de imitación, debiendo ser solo mayores de 21 años.

La lucha por el sufragio femenino siguió en el resto de los países europeos, siendo Suiza el último país en aprobar el sufragio femenino en 1971. No obstante, dicha lucha sigue siendo un tema actual. En numerosos países las mujeres tienen que seguir luchando por sus derechos políticos y sociales sufriendo restricciones o limitaciones a la hora de ejercer su derecho al voto. En países como Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Brunéi o Arabia Saudí las mujeres no pueden votar o este derecho lo tienen muy restringido, y por lo tanto no es completo.

Además, en otros tantos países a lo largo del mundo se están produciendo recortes

significativos en los derechos de las mujeres o se están poniendo en duda derechos que antaño

fueron conseguidos.

Es fundamental recordar que, aunque estos derechos adquiridos se consideren plenamente conquistados la realidad es que pueden ser retirados en cualquier momento. Por lo tanto, estos derechos nunca se deben dar por hecho y tienen que ser protegidos frente a los constante atentados y vulneraciones que sufren. Los derechos humanos, como su propio nombre indica, no son privilegios y deberían cumplirse y respetarse desde el nacimiento de la persona hasta su muerte, aunque en la práctica no es así.